In Zeiten steigender Energiekosten und geopolitischer Unsicherheiten wächst der Wunsch nach Selbstversorgung mit Energie. Dazu zählt die Nutzung von Windkraft für Warmwasser und Heizung. Wärmeerzeugung macht in vielen Unternehmen und Haushalten den größten Energieverbrauch aus.

Die Natur spielt uns dabei perfekt in die Hände: Die windstarke Jahreszeit im Herbst und Winter entspricht der Heizperiode. Deshalb eignen sich Windkraftanlagen perfekt zur Wärmeerzeugung, deutlich besser als Solaranlagen.

Immer mehr Betreiber von Kleinwindanlagen suchen zudem nach Wegen, den erzeugten Strom nicht zur niedrigen Einspeisevergütung abzugeben. Die Wärmeerzeugung bieten hier überzeugende Anwendungsfälle.

Dieser Fachartikel beleuchtet sowohl konventionelle Methoden der Wärmeerzeugung durch Kleinwindkraftanlagen (Heizstab und Wärmepumpe) als auch innovative Ansätze der Windthermie, bei der mechanische Windkraft ohne Umweg über elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird.

Inhaltsverzeichnis

Strom „verheizen“: Lohnt sich das?

In Zeiten steigender Energiekosten stellen sich immer mehr Betreiber von Kleinwindanlagen die Frage, ob die Umwandlung von Windstrom in Wärme wirtschaftlich sinnvoll ist. Was auf den ersten Blick wie eine Verschwendung wertvoller elektrischer Energie wirken mag, erweist sich bei genauerer Betrachtung als durchaus rationale Strategie.

Steigende Heizkosten als Treiber

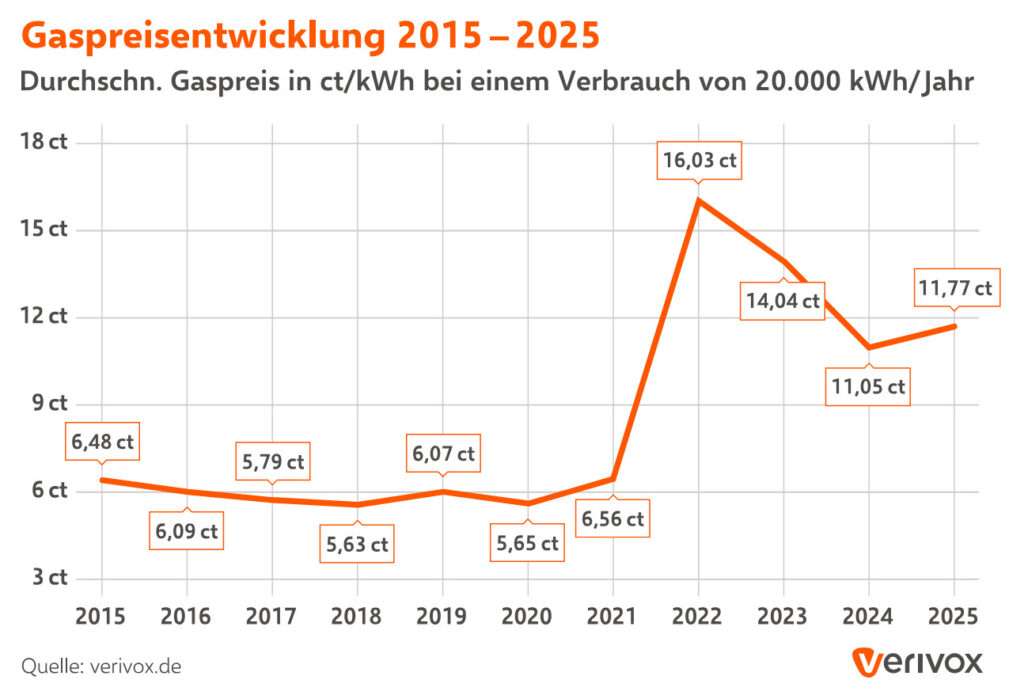

Die Kosten für Heizenergie sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Besonders die Gaspreise haben sich im Vergleich zu den Jahren vor der Energiekrise auf einem anhaltend hohen Niveau stabilisiert.

Ein typisches Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von etwa 20.000 kWh spürt diese Entwicklung unmittelbar im Haushaltsbudget, wie die Abbildung unten zeigt.

Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass dieser Trend anhalten wird:

- Die CO₂-Abgabe für Erdgas wird in den kommenden Jahren weiter steigen

- Netzentgelte und Umlagen folgen einem langfristigen Aufwärtstrend

- Die geopolitische Unsicherheit nach dem Wegfall russischer Gasimporte und die Umstellung auf alternative, oft teurere Lieferquellen

Geringe Einspeisevergütung macht Eigennutzung attraktiver

Mit lediglich 7,4 Cent pro Kilowattstunde ist die Einspeisevergütung für Kleinwindanlagen derzeit so niedrig, dass eine Einspeisung ins öffentliche Netz wirtschaftlich wenig attraktiv ist. Die Umwandlung des selbst erzeugten Stroms in Wärme ist eine sinnvolle Alternative.

Die Kosten des selbst produzierten Windstroms hängen stark vom Standort ab. An einem windstarken Standort kann die Kilowattstunde Strom kostengünstiger sein als die Kilowattstunde Wärme durch Erdgas.

Wunsch nach Energieautarkie

Die Energiekrise des Jahres 2022 hat vielen Menschen die Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten schmerzhaft vor Augen geführt. In der Folge ist der Wunsch nach größtmöglicher Energieautarkie spürbar gewachsen.

Eine Kleinwindanlage, die nicht nur zur Stromerzeugung, sondern auch zur Wärmebereitstellung genutzt wird, kann einen bedeutenden Beitrag zur Unabhängigkeit des Haushalts oder Betriebs leisten. Besonders in den windreichen Herbst- und Wintermonaten, wenn der Heizwärmebedarf am höchsten ist, produzieren Windkraftanlagen ihre größten Erträge – eine natürliche Synergie, die es zu nutzen gilt.

Windstrom zur Wärmeerzeugung

Die übliche Methode, um Windenergie für Heizzwecke zu nutzen, folgt einem zweistufigen Umwandlungsprozess: Zunächst wird die kinetische Energie des Windes durch den Rotor und Generator der Windkraftanlage in elektrische Energie umgewandelt. In einem zweiten Schritt wird dieser Strom dann für die Wärmeerzeugung eingesetzt. Man spricht in Fachkreisen auch von Power-to-Heat.

Bei der Umwandlung von Strom in Wärme stehen Anlagenbetreibern im Wesentlichen zwei technologische Optionen zur Verfügung:

Widerstandsheizung

Heizstäbe und Infrarotheizungen arbeiten nach einem simplen Prinzip: Der elektrische Strom wird durch einen elektrischen Widerstand geleitet, wodurch dieser erhitzt wird und Wärme abgibt.

Allerdings bleibt bei dieser Methode die Wärmeerzeugung begrenzt: Aus 1 kWh elektrischer Energie kann maximal 1 kWh thermische Energie gewonnen werden.

Doch viele Wasserspeicher sind für die Aufnahme eines Heizstabs vorgerüstet. Die Investition in Heizstab und Regelung ist zudem überschaubar.

Wärmepumpe

Eine moderne Wärmepumpe erzeugt aus 1 kWh elektrischer Energie typischerweise 3 bis 4 kWh Wärme. Diese Leistungszahl (Coefficient of Performance, COP) von 3 bis 4 bedeutet eine erhebliche Steigerung der Energieeffizienz gegenüber direkten Widerstandsheizungen.

Sie benötigen zwar ebenfalls Strom für ihren Betrieb, jedoch nicht zur direkten Wärmeerzeugung, sondern zum Antrieb eines Kompressors. Dieser ermöglicht es, Wärme aus der Umgebung (Luft, Erdreich oder Grundwasser) auf ein höheres Temperaturniveau zu „pumpen“ und so nutzbar zu machen.

Allerdings sind Wärmepumpen mit einer hohen Anfangsinvestitionen verbunden.

Heizstab im Pufferspeicher

In den meisten Heizsystemen sind Pufferspeicher für Heizungswasser und Brauchwasser installiert. Die Heizpatrone wird im Pufferspeicher montiert und wandelt den zugeführten Strom unmittelbar in Wärme um, die im Wasser gespeichert wird.

Für den Betrieb kann entweder Gleich- oder Wechselstrom verwendet werden:

Gleichstrombetrieb:

Ermöglicht die direkte Nutzung des von der Windkraftanlage erzeugten Stroms ohne Umwandlungsverluste durch einen Wechselrichter. Dadurch steigt der Gesamtwirkungsgrad um 10-15%.

Wechselstrombetrieb:

Bietet mehr Flexibilität, da der Heizstab an das normale Hausstromnetz angeschlossen wird. So kann überschüssiger Strom verschiedener Energiequellen (Windkraft, Photovoltaik) genutzt werden.

Leistungsanforderungen beachten

Die typische Leistung einer Heizpatrone in Einfamilienhäusern liegt zwischen 3 und 9 kW. Mikrowindanlagen mit nur 1-2 kW Nennleistung sind für diesen Zweck unzureichend, da ihre tatsächliche Durchschnittsleistung deutlich niedriger ausfällt. Bei Unternehmen mit höherem Wärmebedarf gelten entsprechend höhere Leistungswerte.

Für eine sinnvolle Kombination aus Stromerzeugung und Wärmebereitstellung empfiehlt sich daher eine Windkraftanlage mit mindestens 5 kW, besser ab 10 kW Nennleistung. Nur so lässt sich eine wirtschaftlich relevante Wärmemenge erzeugen, die einen spürbaren Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten kann.

Die notwendige Leistung bzw. Energie kann nur bereitgestellt werden, wenn das Windangebot am Standort stimmt. Eine freie Anströmung aus der Hauptwindrichtung ist essenziell.

Heizstab mit Gleichstrom

Die unmittelbare Verwendung des von der Windkraftanlage erzeugten Gleichstroms (DC) für Heizzwecke umgeht die bei Wechselrichtern auftretenden Umwandlungsverluste.

Es sind verschiedene System-Konfigurationen denkbar, wie beispielsweise:

Reine Heizwindturbine:

Die Windkraftanlage wird ausschließlich zur Wärmeerzeugung betrieben, ohne Integration ins Stromnetz. Diese Konfiguration erfordert einen windreichen Standort und stellt eine Nischenlösung für spezifische Anwendungsfälle dar.

Parallelschaltung:

Die gängige Variante, bei der der Strom der Windanlage vorrangig zur Deckung des normalen Strombedarfs genutzt wird. Nur überschüssige Energie wird in das Heizsystem umgeleitet.

Eine präzise Regelungstechnik mit Wind-Kennlinienführung optimiert den Betriebspunkt der Anlage. Sie ermöglicht der Windturbine einen lastfreien Anlauf mit sanftem Übergang zum optimalen Drehzahlbereich für maximale Heizleistung. Bei Erreichen der Zieltemperatur im Wasserspeicher leitet das System automatisch eine Umschaltung auf den Wechselrichter oder einen separaten Lastwiderstand ein. Alternativ sollte die Windkraftanlage kontrolliert abgebremst werden können.

Vorteilhaft kann ein besonders leistungsstarker Heizstab sein, der bei Starkwind zusätzlich als Lastwiderstand zur Sturmsicherung fungieren kann.

Heizstab mit Wechselstrom

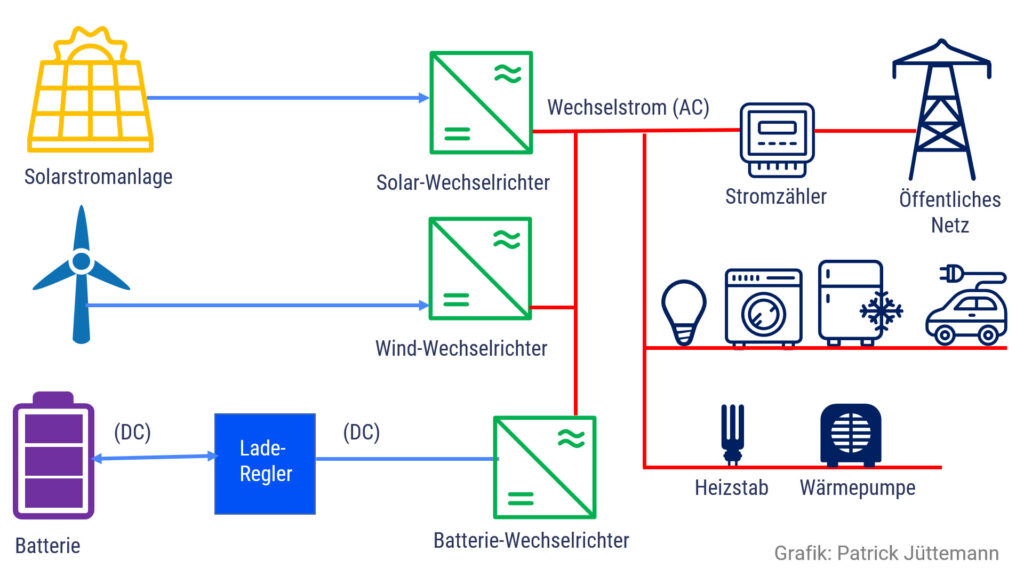

Die in der Praxis häufiger anzutreffende Variante ist die Integration eines Heizstabs in das Wechselstromnetz des Gebäudes. Diese Lösung ermöglicht eine flexible Nutzung aller verfügbaren erneuerbaren Energiequellen für die Wärmeerzeugung.

Der Heizstab wird hierbei an das hausinterne Wechselstromnetz angeschlossen, in das sowohl die Photovoltaikanlage als auch die Kleinwindkraftanlage über ihre jeweiligen Wechselrichter einspeisen. Dadurch kann der erzeugte Strom beider Anlagen für alle Verbraucher einschließlich der Wärmeerzeugung genutzt werden.

Ein intelligentes Energiemanagementsystem übernimmt die bedarfsgerechte Steuerung des Heizstabs. Es aktiviert diesen gezielt, wenn überschüssige Energie zur Verfügung steht und der Wasserspeicher noch Wärmekapazität bietet.

In der Praxis wird zum Beispiel der AC-THOR von my-PV als Energiemanager für den Heizstab eingesetzt.

Wärmepumpe (Wechselstrom)

Eine besonders effiziente Methode zur Wärmeerzeugung stellt die Kombination aus Windkraftanlage und Wärmepumpe dar. Der von der Windkraftanlage erzeugte Strom wird über einen Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist und kann direkt von der Wärmepumpe genutzt werden. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gewinnt pro eingesetzter Kilowattstunde Strom etwa 3-4 Kilowattstunden Wärmeenergie aus der Umgebungsluft.

Ein intelligentes Energiemanagementsystem optimiert diesen Prozess, indem es die Wärmepumpe bevorzugt mit überschüssigem Strom betreibt, der aktuell nicht für andere Verbraucher benötigt wird. Die erzeugte Wärme wird vorrangig dem Brauchwasserspeicher zugeführt, der idealerweise auf 55-60°C erwärmt wird. Bei einem Überangebot an erneuerbarem Strom erhöht das System die Speichertemperatur gezielt über den aktuellen Bedarf hinaus, wodurch ein Wärmevorrat für Perioden mit geringerem Energieertrag angelegt wird.

Mechanische Energie zur Wärmeerzeugung

Neben den konventionellen Methoden, bei denen Windenergie zunächst in elektrischen Strom umgewandelt wird, existiert ein alternativer Ansatz: die direkte Umwandlung von mechanischer Windenergie in Wärme, auch als Windthermie bezeichnet.

Diese Technologie verzichtet vollständig auf den Zwischenschritt der Stromerzeugung. Die kinetische Energie des Windes wird über den Rotor aufgenommen und unmittelbar in thermische Energie transformiert. Dieser direkte Wandlungspfad bietet einen Vorteil, da ein Energieumwandlungsschritt – und damit auch die damit verbundenen Wirkungsgradverluste – eliminiert wird.

Windthermie konzentriert sich ausschließlich auf die Bereitstellung von Wärmeenergie. Diese konzeptionelle Vereinfachung könnte Potenziale für kostengünstigere und möglicherweise robustere Systeme in spezifischen Anwendungsszenarien eröffnen.

Technische Prinzipien der Windthermie

Für die direkte Umwandlung von Windenergie in Wärme haben sich nach Angabe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) drei grundlegende physikalische Verfahren etabliert.

Die Kompression nutzt Pumpen oder Kompressoren, die direkt vom Windrotor angetrieben werden. Diese verdichten ein Fluid, wodurch es sich erwärmt. Typischerweise kommen Kolbenkompressoren zum Einsatz, die ein Gas oder eine Flüssigkeit komprimieren und dabei Wärmeenergie freisetzen. Wärmepumpen folgen diesem Prinzip.

Bei der Nutzung der Reibung wird eine Flüssigkeit, meist Wasser oder Öl, durch ein vom Windrotor angetriebenes Rührwerk in Bewegung versetzt. Die entstehende Reibung zwischen den Molekülen erzeugt Wärme. Hydrodynamische Retarder und Wasserwirbelbremsen sind praktische Anwendungen dieses Prinzips und ermöglichen eine präzise Steuerung des Prozesses.

Die Methode der Induktion basiert auf elektromagnetischen Effekten. Wenn sich ein elektrischer Leiter in einem Magnetfeld bewegt, entstehen Wirbelströme, die Wärme erzeugen. Das Magnetfeld wird dabei durch die Rotation des Windrotors erzeugt. Zusätzlich trägt die magnetische Hysterese zur Wärmebildung bei. Die entstehende Wärme kann effizient abgeführt und genutzt werden.

Windthermie-Projekt des DLR

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zeichnet sich verantwortlich für ein Forschungsprojekt im Bereich Windthermie. Die windthermische Energieerzeugung befindet sich zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium, zeigt jedoch erhebliches Potenzial für die künftige Wärmeversorgung. Hier geht es zur Seite des DLR.

Die Ausgangslage verdeutlicht die Relevanz dieser Forschung: Nahezu 50% des weltweiten Energieverbrauchs entfallen auf Wärmeanwendungen. Trotz dieser Dominanz wird der Wärmesektor bislang nur unzureichend durch erneuerbare Energien bedient.

Durch den Verzicht auf elektrische Komponenten wie Generator und Umrichter reduzieren sich Gewicht, Komplexität und Störanfälligkeit der Windkraftanlagen. Dies könnte zu niedrigeren Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus führen.

Das Anwendungsspektrum erstreckt sich primär auf den Nieder- und Mitteltemperaturbereich. Potenzielle Einsatzfelder umfassen Nah- und Fernwärmenetze, industrielle Prozesswärme in der Papier-, Karton- und Lebensmittelindustrie sowie Spezialanwendungen wie Meerwasserentsalzung oder Gewächshausbeheizung.

Das wirtschaftliche Potenzial der Windthermie ist beachtlich. Durch den vereinfachten Anlagenaufbau könnte diese Technologie perspektivisch kostengünstiger operieren als vergleichbare Power-to-Heat-Anwendungen, die auf konventionell erzeugten Windstrom zurückgreifen. Besonders in Regionen mit hohem Wärmebedarf und guten Windverhältnissen zeichnet sich ein vielversprechendes Kosten-Nutzen-Verhältnis ab.

Die Skalierbarkeit der Technologie ermöglicht sowohl klein- als auch großtechnische Anwendungen. Während Kleinanlagen primär Raumwärme bis circa 100°C liefern können, sind bei Großanlagen theoretisch Prozesstemperaturen bis zu 600°C realisierbar.

Pilotprojekt mit Kleinwindanlage

Das DLR hat mit dem Projekt Aerothermie einen Demonstrator für die direkte Umwandlung von Windenergie in Wärme entwickelt. Die 2019 gestartete Pilotanlage diente als Proof-of-Concept für eine kosteneffiziente Alternative zu elektrischen Speicherlösungen (>> DLR-Projektseite).

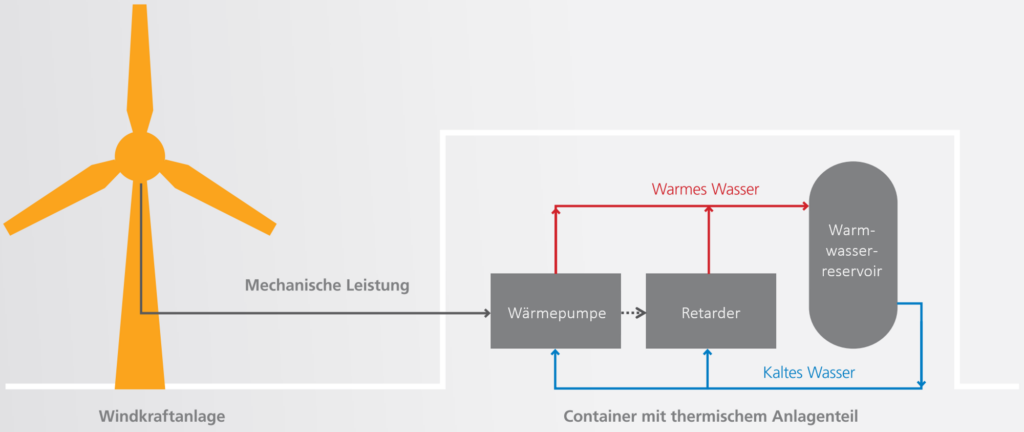

Das technische Konzept basiert auf einer handelsüblichen Kleinwindanlage des Herstellers PSW Energiesysteme mit einer Nennleistung von 15 kW, die Spitzenleistungen bis 30 kW erreichen kann. In einer wesentlichen Modifikation wurde der elektrische Generator entfernt und stattdessen ein mechanischer Triebstrang zur Wärmeerzeugung implementiert.

Kernkomponente der Wärmeerzeugung ist ein hydrodynamischer Retarder (Wasserwirbelbremse), eine spezielle Bremse für LKWs. Diese erfüllt eine Doppelfunktion: Sie wandelt die mechanische Rotationsenergie in Wärme um und dient gleichzeitig als Regelungsinstrument, das die Anlage an variierende Windgeschwindigkeiten anpasst. Die erzeugte Wärme wird in einem Warmwasserreservoir zwischengespeichert.

Perspektivisch sah das Konzept auch die Integration einer mechanisch angetriebenen Wärmepumpe vor, die das Temperaturniveau anheben und den Gesamtwirkungsgrad steigern sollte.

Nach Angaben des Projektleiters Alexander Bagdahn (April 2025) konnte durch die Forschungsarbeiten das Technology Readiness Level (TRL) der reibungsbasierten Windthermie auf Stufe 6 angehoben werden, wobei TRL 9 die volle Industriereife bezeichnet. Das Experiment ist inzwischen abgeschlossen und der Prototyp außer Betrieb. Eine wissenschaftliche Publikation mit detaillierten Ergebnissen durchläuft derzeit den Peer-Review-Prozess.

Fazit

Windkraftanlagen sind ideale Wärmeerzeuger aufgrund der saisonalen Übereinstimmung zwischen Windaufkommen und Wärmebedarf. Die Nutzung von Windenergie zur Wärmeerzeugung stellt eine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Alternative zur reinen Stromeinspeisung dar, insbesondere angesichts steigender Heizkosten und niedriger Einspeisetarife.

Für Kleinwindanlagen ab 5 kW Nennleistung bieten sich verschiedene technische Lösungen an, wobei die Wahl zwischen Heizstab (mit Gleich- oder Wechselstrom) und Wärmepumpe von den individuellen Rahmenbedingungen abhängt. Die Kombination mit einer Wärmepumpe erreicht die höchste Energieausbeute, erfordert jedoch höhere Investitionen als die Lösung mit Heizpatrone.

Die noch junge Technologie der Windthermie, bei der mechanische Windenergie ohne Umwandlung in Elektrizität direkt in Wärme transformiert wird, ist ein zukunftsträchtiges Forschungsfeld und sollte weiter gefördert werden.