Ab Juni 2026 wird in Deutschland endlich Energy Sharing möglich sein – ein Konzept, von dem vor allem die Kleinwindkraft profitieren könnte. Während unsere europäischen Nachbarn bereits seit Jahren praktische Erfahrungen sammeln, hinkt Deutschland mit der Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie fünf Jahre hinterher.

Energy Sharing ermöglicht die gemeinschaftliche Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien über das öffentliche Netz hinweg. Für die Kleinwindkraft bedeutet das einen potenziellen Durchbruch: Statt auf dem eigenen, oft windschwachen Grundstück eine unwirtschaftliche Minianlage zu errichten, können sich mehrere Unternehmen oder Haushalte eine größere, effizientere Windanlage an einem windstarken Standort teilen.

Das Prinzip ist einfach, die Vorteile sind enorm: bessere Standortwahl, günstigere spezifische Investitionskosten, höhere Masten mit mehr Wind und eine maximierte Eigenverbrauchsquote. In diesem Fachartikel erfährst du, wie Energy Sharing funktioniert, welche Rahmenbedingungen in Deutschland geplant sind und warum dieses Konzept einen Durchbruch für die Kleinwindkraft werden könnte.

Inhaltsverzeichnis

Andere Länder sind weiter

Während Deutschland erst 2026 mit Energy Sharing startet, haben andere EU-Länder bereits seit Jahren funktionierende Systeme etabliert. Frankreich ist seit 2016 dabei, Italien seit 2020, Österreich seit 2021. Diese Länder sammeln schon jahrelang praktische Erfahrungen, während Deutschland nur zuschauen konnte. Zwei Beispiele …

Frankreich: 23 Haushalte teilen fünf Photovoltaikanlagen

In Frankreich läuft seit 2024 das innovative Projekt „Harmon’Yeu“ in der Region Vendée. 23 Haushalte teilen sich dort den Strom von fünf Photovoltaikanlagen. Der französische Energiekonzern ENGIE hat diese „Innovative Energie Gemeinschaft“ aufgebaut – komplett mit Gemeinschaftsbatterie, Warmwassertanks als thermische Speicher und Ladeinfrastruktur für E-Autos.

Die gesammelten Erkenntnisse sollen auf andere Regionen übertragbar sein. Frankreich testet systematisch, wie Energy Sharing in der Praxis funktioniert und welche technischen Lösungen sich bewähren.

Energy Sharing Projekt „Harmon’Yeu“ >> Weitere Infos

Österreich: Europas größter Peer-to-Peer-Marktplatz

Noch einen Schritt weiter ist Österreich mit OurPower – einer modernen Energiegenossenschaft und mittlerweile Europas größtem Peer-to-Peer-Marktplatz für Energy Sharing. 900 Mitglieder sind dort aktiv, über 400 Stromerzeuger verkaufen direkt an andere Bürger – ganz ohne zentrale Energieversorger dazwischen.

Das Angebot ist vielfältig: Von kleinen 10-kW-PV-Dachanlagen bis hin zu 4-MW-Freiflächenanlagen mit Strom aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Die Verkäufer setzen ihre eigenen Preise – maximal 11 Cent pro Kilowattstunde – und die Käufer zahlen ab 15 Cent. Die digitale Plattform gleicht Angebot und Nachfrage automatisch ab und übernimmt die komplette Abrechnung.

Energy Sharing Projekt “ OurPower “ >> Hier weitere Infos

Diese praktischen Erfahrungen zeigen: Energy Sharing funktioniert bereits heute – Deutschland muss das Rad nicht neu erfinden, sondern kann von den Erfahrungen der Nachbarn lernen.

Rahmenbedingungen in Deutschland

Energy Sharing ermöglicht die gemeinschaftliche Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien über das öffentliche Netz hinweg. Das Prinzip ist einfach: Mehrere Haushalte oder Betriebe teilen sich den Strom aus einer oder mehreren erneuerbaren Energieanlagen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat dafür einen konkreten Gesetzesentwurf vorgelegt. Ab dem 1. Juni 2026 soll Energy Sharing in Deutschland möglich sein – allerdings mit fünf Jahren Verspätung gegenüber der EU-Vorgabe aus 2021.

>> Pressemeldung vom 06.08.2025

Wer darf teilnehmen?

Die Teilnahmeberechtigung ist bewusst breit gefasst. Mitmachen können:

- Privatpersonen und Haushalte

- Betreiber- und Betreibergemeinschaften

- Körperschaften der öffentlichen Hand

- Kleine und mittlere Unternehmen

- Bürgerenergiegesellschaften

Alle erneuerbaren Energien sind zugelassen

Energy Sharing ist nicht auf eine bestimmte Technologie beschränkt. Ob Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft oder Biomasse – alle erneuerbaren Energien können geteilt werden. Das ist besonders für die Kleinwindkraft relevant, da sie oft im Schatten der Photovoltaik steht.

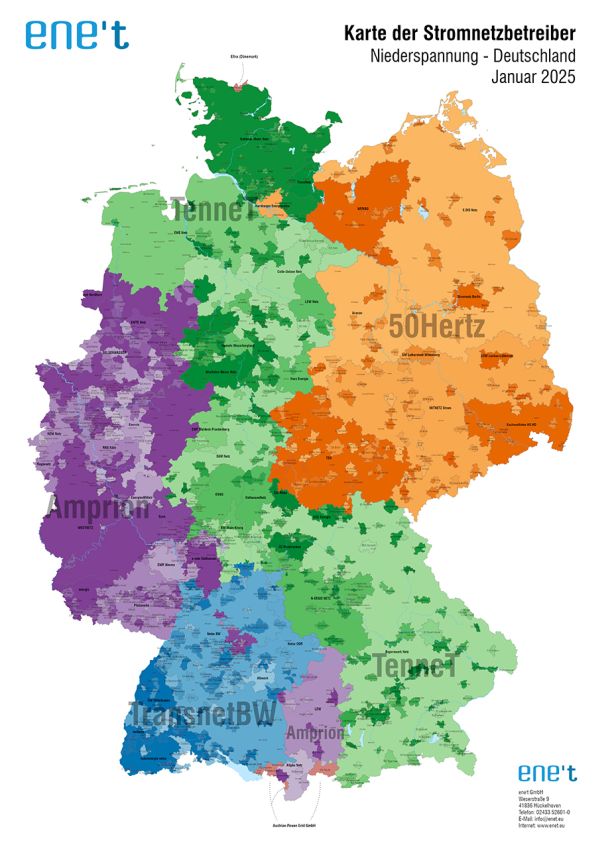

Räumliche Grenzen: Verteilnetzbetreiber

Energy Sharing startet in Deutschland gestaffelt in zwei Phasen:

Phase 1 (ab Juni 2026):

Die räumliche Ausdehnung beschränkt sich auf das Bilanzierungsgebiet eines Verteilnetzbetreibers. In Deutschland gibt es ungefähr 900 Verteilnetzbetreiber mit extremen Größenunterschieden. Große Netzbetreiber wie Westnetz und Bayernwerk Netz versorgen mehrere Millionen Menschen, während kleine nur wenige tausend Einwohner haben.

Phase 2 (ab Juni 2028):

Dann können auch benachbarte Verteilnetzbetreiber derselben Regelzone zusammenarbeiten. Das bedeutet eine deutlich größere geografische Reichweite.

Vielfältige Geschäftsmodelle möglich

Die organisatorischen Strukturen können unterschiedlich aussehen:

- Energiekooperative oder -genossenschaft

- Stadtwerk als zentraler Dienstleister

- Verbraucher-zu-Verbraucher-Handel (Peer-to-Peer Trading)

- Energie-Dienstleister (Energy Service Company)

- Unternehmens-Konsortium

- Digitale Plattform

- Hybride Modelle als Kombination verschiedener Ansätze

Diese Vielfalt ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Rahmenbedingungen.

Warum Kleinwindkraft besonders profitiert

Energy Sharing könnte ausgerechnet für die Kleinwindkraft zum Game-Changer werden. Denn das neue Konzept löst genau jene Probleme, die Kleinwindprojekte zum Scheitern bringen.

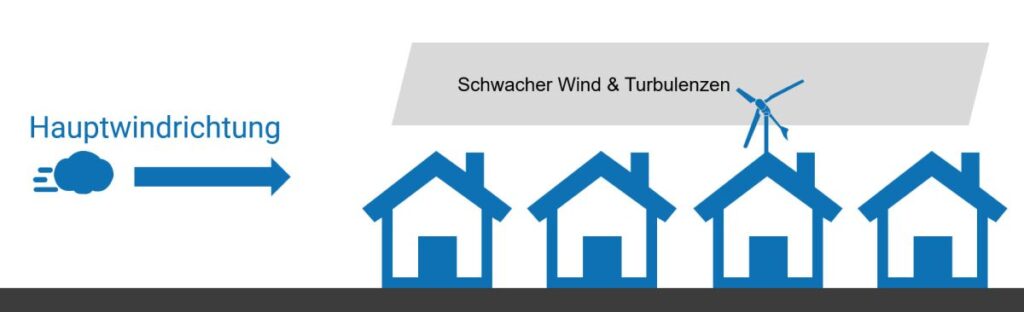

Flexible Standortwahl

Normalerweise muss ein Betreiber seine Kleinwindanlage auf dem eigenen Grundstück oder Betriebsgelände aufstellen. Absolute Voraussetzung für eine wirtschaftliche Kleinwindanlage ist jedoch eine windstarke Lage – und die hat längst nicht jeder. Mitten im Wohngebiet herrscht z.B. zu wenig Wind für eine rentable Anlage.

Mit Energy Sharing ändert sich das grundlegend: Man kann gezielt die Standorte wählen, die das beste Windpotenzial in der Region haben. Beispielsweise eine Randlage einer Siedlung oder freie Flächen im Außenbereich. Plötzlich können auch Betreiber ohne geeigneten eigenen Standort von regionalem Kleinwindstrom profitieren.

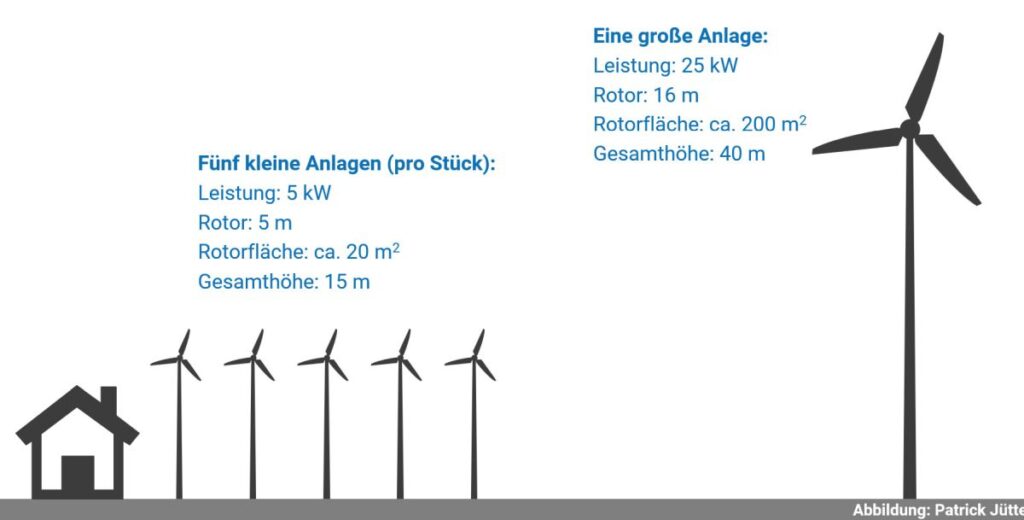

Skaleneffekte

Skaleneffekte machen die Anlagen günstiger. Anstatt dass jeder seine eigene kleine Windanlage baut, können sich mehrere eine größere Anlage teilen. Das bringt erhebliche Kostenvorteile: Eine 100-Kilowatt-Kleinwindanlage wird pro Kilowatt Leistung deutlich günstiger als fünf separate 20-Kilowatt-Anlagen. Diese Skaleneffekte gelten sowohl für den Preis der Windanlage selbst als auch für die Kosten von Planung und Installation.

Höhere Masten und größere Rotoren

Eine größere, gemeinsam genutzte Anlage ermöglicht einen höheren Mast – und das bedeutet erheblich stärkeren Wind. In 40 Metern Höhe weht der Wind in der Regel deutlich kräftiger als in 15 Metern. Entsprechend mehr Strom wird erzeugt.

Zusätzlich wirkt sich die größere Rotorfläche positiv aus: Wenn man den Rotordurchmesser verdoppelt, vervierfacht sich die Rotorfläche. Ein Beispiel verdeutlicht das: Fünf kleine 5-Kilowatt-Anlagen mit jeweils 5 Meter Rotordurchmesser haben zusammen etwa 100 Quadratmeter Rotorfläche. Eine einzelne 25-Kilowatt-Anlage mit 16 Meter Durchmesser hat 200 Quadratmeter Rotorfläche – also doppelt so viel. Sie fängt wesentlich mehr Wind ein und wird erheblich mehr Strom erzeugen.

Eigenverbrauch wird maximiert

Statt dass eine Anlage bei einem einzelnen Betreiber viel Überschuss produziert, wird der Strom in der Gemeinschaft optimal genutzt. Während bei einer Person gerade wenig Bedarf herrscht, läuft bei einer anderen die Wärmepumpe oder das E-Auto wird geladen. Der Eigenverbrauch des Windstroms kann so erheblich gesteigert werden – und das verbessert die Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts deutlich. Denn beim Eigenverbrauch spart man seinen Strompreis ein, der deutlich höher ist als der Einspeisetarif.

Konkrete Projektideen

Lass uns das Ganze an realistischen Szenarien durchspielen. Diese beiden Beispiele zeigen, wie Energy Sharing mit Kleinwindkraft in der Praxis funktionieren könnte.

Hausbesitzer im Wohngebiet

Stell dir vor, du wohnst mit deinen Nachbarn in einem Dorf oder Vorort einer Stadt. Ihr alle habt Interesse an einer privaten Kleinwindanlage, aber eure Grundstücke liegen mitten im Wohngebiet – viel zu windschwache Lagen für eine wirtschaftliche Anlage. Die Häuser und Bäume ringsum bremsen den Wind stark ab. Ein Hausbesitzer hat schon seine bittere Erfahrung gemacht: Er hat sich von einem unseriösen Anbieter eine Mikrowindanlage fürs Dach erworben und beklagt die Fehlinvestition.

Mit Energy Sharing könntet ihr euch zusammentun und eine größere Kleinwindanlage in windstarker Randlage installieren. Ein optimaler Standort wäre beispielsweise am Ortsrand, wo eine freie Anströmung aus der Hauptwindrichtung gegeben ist. Fünfzehn Haushalte könnten sich z.B. eine 20-Kilowatt Anlage teilen.

Alle profitieren vom deutlich günstigeren Windstrom und einer wesentlich besseren Anlagenauslastung. Die höhere Investition wird durch die besseren Windbedingungen und Skaleneffekte mehr als ausgeglichen.

Betriebe im Gewerbegebiet

Nehmen wir an, du führst einen mittelständischen Betrieb in einem Gewerbegebiet. Dein Standort liegt ungünstig – abseits der Hauptwindrichtung und im Windschatten hoher Nachbargebäude. Eine eigene Kleinwindanlage wäre unwirtschaftlich.

In der windstärksten Ecke des Gewerbegebiets hat eine Großbäckerei jedoch gute Bedingungen: freie Anströmung und keine störenden Hindernisse. Über Energy Sharing könnte dieser Betrieb eine größere 100-Kilowatt-Anlage installieren und den Strom mit dir und anderen Unternehmen im Gewerbegebiet teilen. Stromintensive Unternehmen sind generell die besten Betreiber von Kleinwindanlagen.

Die Bäckerei profitiert von den Investitionskosten der Gemeinschaft und kann eine größere Anlage realisieren, als sie allein stemmen könnte. Du und die anderen Betriebe erhalten günstigen, regionalen Windstrom – auch ohne eigenen optimalen Standort. Jeder gewinnt.

Diese Projekte werden durch die räumlichen Grenzen der ersten Phase (Verteilnetzbetreiber) in vielen Regionen möglich sein, da Wohngebiete und Gewerbegebiete fast immer im selben Netzgebiet liegen.

Tipp: Kostenfreies E-Book für Unternehmen mit hohem Stromverbrauch

>> Jetzt sichern

Ausblick und Herausforderungen

Energy Sharing bietet enormes Potenzial für einen Kleinwindkraft-Durchbruch in Deutschland – doch entscheidend wird die finale Ausgestaltung des Gesetzes sein.

Faire finanzielle Regelungen

Wenn Strom über das öffentliche Netz übertragen wird, fallen Netzentgelte, Umlagen und Steuern an. Diese können den Kostenvorteil von Energy Sharing schnell zunichtemachen. Fair wäre ein reduzierter Satz für Strom aus Gemeinschaftsanlagen – Italien und Frankreich haben entsprechende Regelungen bereits umgesetzt.

Kleinwindkraft darf nicht vergessen werden

Leider ist es in Deutschland oft so, dass bei neuen Regelungen nur die Photovoltaik optimale Rahmenbedingungen erhält, während die Kleinwindkraft vergessen wird. Das darf bei Energy Sharing nicht passieren. Beide Technologien ergänzen sich perfekt: Wenn die Sonne nicht scheint, weht oft der Wind – und umgekehrt.

Große Chance für Kleinwindanlagen

Energy Sharing könnte der Kleinwindkraft einen Schub verleihen. Die Technologie ist ausgereift, zertifizierte Anlagen sind verfügbar – es fehlten bisher nur die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mit optimaler Standortwahl, größeren Gemeinschaftsanlagen und maximiertem Eigenverbrauch könnten kleine Windkraftanlagen endlich ihr volles Potenzial entfalten.